前回、前々回と相撲術における「顔」について説明させていただいた。早速実践していただいただろうか?表情などいとも簡単にできると思われるかもしれないが、楽にできるが故に尚更、継続が難しく挫折してしまう。ぜひ粘り続けていただきたいものだ。「顔」が作れない時、これは自身の体に異常をきたしている信号〈シグナル〉だと思って欲しい。これに気付く習慣が身につけば、自分で自分を守れるようになるだろう。

さて今回のテーマであるが、「蹲踞」を紹介したいと思う。この漢字を見て、なんて読むかわかるだろうか?「蹲踞」と書いて、「そんきょ」と読む。一般的には馴染みのない言葉であるかもしれない、しかしこの「蹲踞」は日本人古来からの伝統的所作であるのだ。「蹲踞」は相撲・剣道・茶道、そして武家の挨拶の際に行われる動きである。相撲は土俵上において対戦相手と向かい合い、いざ相撲を取る前に行う。見た目は背筋を伸ばし、胸を張ったまましゃがんで膝を開く。剣道も同じで、対戦する前に相手と向かい合って竹刀を構える前に行う。茶道の場合は意味合いが少し変わってきて、茶の湯の世界で茶室に入る前に手を清めるために置かれた手洗いの器のことをいう。「蹲踞」と書いて「つくばい」とも読むらしい。「つくばい」とは、蹲踞の「蹲」の訓読みである。もう一つの漢字「踞」は「こごむ」と読む。「蹲」も「踞」もどちらも、うずくまる・しゃがむ・かがむという意味である。最後に武家の挨拶での「蹲踞」は、主人など、目上の身分の人間と話す際の作法である。相撲・剣道とは形が違い、しゃがんで膝は開かず片膝は地面につく。時代劇で、部下が何やら慌ただしくやってきて「申し上げます!」という場面の動作がそれである。

大まかに言うと、どの世界においても「蹲踞」は礼儀作法の意味が強い。武道の世界は武士道に通じ、闘う前には「いざ尋常に、正々堂々勝負」という日本人独特の美学が存在する。路上の喧嘩なら不意打ち上等、相手を倒せばそれでよしだが、ただ勝てばいいというのではない。闘う相手にさえ敬意を払う、これは世界に誇れる日本の文化だ。茶道は茶を点てて客人をもてなす。もてなす側が客人に礼を尽くすのであるが、実はこれだけではない。手を洗う器が低い位置にあって、しゃがまないといけないようになっている。これは、どんな身分の高い人間、たとえお殿様であっても身を低くし頭を下げ、逆に茶の湯に対して敬意を払いなさいよという意味である。礼を尽くさない人間を通すわけにはいかず、茶室という空間を神聖化し、作法の悪い者を立ち入れないための結界を張っているのだ。武家の挨拶も、片膝をついて頭を下げることで敬意を払い、急所である首を前に出すことで何もやましいことはないという意思表示なのである。

私は相撲しか経験してこなかったので、相撲の「蹲踞」をお教えしたい。実際相撲の世界に身を投じた時に、蹲踞を詳しく教えてもらった記憶がない。「はい蹲踞して。」と言われ、何のことやらわからず先輩方の動きを見よう見まねでやっただけである。細かいところだけ少し直しただけで、あとはいつの間にかできるようになっていた。我々の世代はまだしゃがんだりする動作が日常生活の中にあったので、蹲踞を行うことは雑作もないことだった。

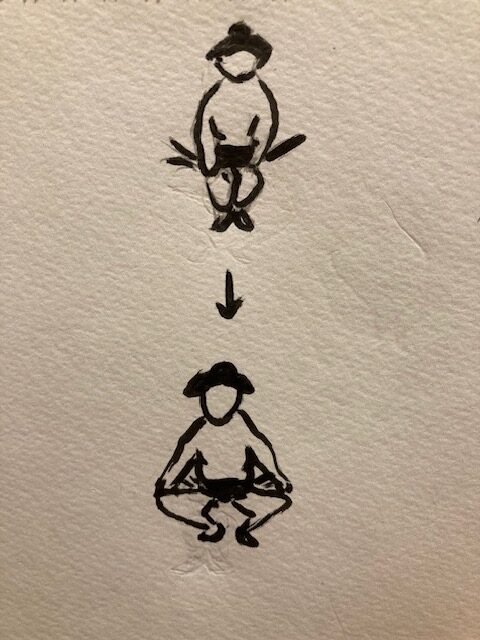

蹲踞の手順は次の通り、①姿勢正しく真っ直ぐ立つ②つま先を斜め45度外側に開く、踵はくっつくかくっつかないかスレスレのところで③上半身の姿勢を正したまましゃがむ④膝をつま先と同じ方向へ向け股を開く、以上である、理屈的には非常に簡単ではないだろうか?しかし「顔」を作ることと同様、言うは易く行うは難しである。というより難しくなってしまったというほうが当てはまる。

「蹲踞」はまず体幹の強さがそれなりに要求され、上半身の姿勢を正しくキープしなければいけない。そして腹に力を込めてぐらつかないようにし、バランスを保つ。踵の上に体を乗せるので柔らかさと下半身全体の筋力も要求される。シンプルで激しい動きはないが、実は細胞レベルに達するまでしっかりと体が使われているのだ。特に下半身の安定が必須であり、あまり運動してない方にはきついだろう。

以前相撲未経験の体の大きな人が「蹲踞」をしたときに、すぐに体がプルプル震えだし我慢できず尻餅をついてしまっていた。経験者でも長時間の蹲踞はなかなか難しいが、そこですごいなと思うのが大相撲の幕内力士である。土俵入りという儀式があるが、重さ約10kgもある化粧マワシをつけて行う。普段の土俵入りは土俵をぐるっと周るだけだが、展覧相撲(天皇が相撲観戦する時)はやり方が変わる。力士が土俵の上で所狭しと天皇に向かって整列し、軽く四股を踏んだ後で、全員蹲踞を行い、呼び上げられた者から立ち上がり一礼して退場していくというものだ。呼ばれる順番は番付下位から、最初の方に呼ばれる力士はすぐ立てるので楽だ。しかし、上位の大関などになってくると大変である。足は苦しくなってくるだろうが、そこは土俵の上である。お客さんは見ているし、しかも天皇の御前。ぐらつくことなどできないし、尻もちをつくなどもってのほかである。だが重たい化粧マワシを巻いていながら、そつなくこなしてしまうのだ。あの300kg近い小錦さんでさえ大関時代やっていたのだから、力士の足腰の強さには感服する。

「蹲踞」の礼儀的作法の一つであるという意味、それから足腰が強くないとできないことをお伝えしてきた。そして、精神的作用においてもある効果があるということも付け加えておく。剣道・相撲で、対戦する相手と向かい合って蹲踞を行うが、その時の心理面はいかばかりか。闘争心に満ち溢れ、相手を倒さんと躍起になる。もしくは緊張感に打ちひしがれ、肩に力が入り強張る。勝負の世界はは厳しく、ただならぬ精神力が要求される。特に大相撲は取組一番一番に人生がかかっているが、ここで蹲踞が本領を発揮する。昂った心を一旦鉾に収めるように、精神を落ち着かせてくれるのだ。頭に血が上った状態では、思い通りの動きは出来ず、最悪怪我につながらないとも限らない。勝負直前に一旦仕切り直し、再びベストな精神状態へ戻してくれるのだ。相撲を取る人間にとってはもちろんのこと、観客にとっても様式美がほどこされ、大変見ていて清々しいはずである。大一番を前に場内が一瞬静まり返るのもこの作用があるからだ。

蹲踞を一般の生活に取り入れることができないか・・・。現代にこそ蹲踞が必要なのではつとに感じる。私は保育園で相撲の指導をさせてもらっているが、最近の園児たちの足腰の弱さを相談される。そこで園児たちにまず蹲踞をしてもらうが、出来る子とできない子がいて、できる子は比較的に落ち着いている。出来ない子というのは、普段から落ち着きがなく話を聞かない傾向にあるそうだ。椅子に座る生活習慣が浸透し、しゃがむなどの足腰を使う機会が減少したせいで、性格にまで影響が出てしまっているのだ。

足腰の低下は非常に問題ではあるが、これだけ明確に原因がわかっているのであるから、逆に言えばチャンスである。ぜひ蹲踞を行っていただき、その時の感覚を体に染み込ませていただきたい。足腰のバランスは養われ精神も落ち着く、二つ同時にいいことを取り込める「蹲踞』をやらない手はない。私などはトレーニングジムなどでマシンが空くのを待つ時に蹲踞を行っている。気持ちが整い、心の準備ができる。ただ、現代ではその姿が特に目立つみたいで「お相撲やってらっしゃったのですか?」聞かれてしまうが・・・。

※相撲術について、過去の記事はこちらをどうぞ。

>元関取が語る!土俵で学んだ歩き方 Vol.03【相撲と健康?相撲術の中身を公開②】

>元関取が語る!土俵で学んだ歩き方Vol.02【相撲と健康?相撲術の中身を公開①】

---------------------------

【上林義之】

元力士大岩戸、本名上林義之。OfficeOōiwato(オフィスオオイワト)代表。現AbemaTV相撲解説者。相撲の運動を活かして介護施設や保育園・幼稚園で相撲レクリエーションを行っています。その他、講演活動やヘルスケアイベントでの講師なども。お問い合わせは当ホームページよりご連絡ください。