今の日本人が最も難しいとされているであろう「付かず離れず」という概念。対人関係の極意でもあるこのことがわかりづらくなってきているのではないだろうか?というより完全にわからくなり、むしろそのことについて深く考える人間もいなくなってしまった。人生百年時代と呼ばれ、100歳を超えてもお元気な方がおられるのも珍しくなくなった。自分も仕事柄ご高齢の方にお会いすることが多いのだが、その振る舞いの美しさといったらない。はるか歳下の若輩者の私に礼を尽くして、真摯にこちらの目をしっかり見て話して下さるのだ。声のトーン、大きさ、速さも心地よく、話す内容も「今日はお会いできてとても嬉しく思います」と温かく心のこもったお言葉をかけていただく。忘れがちでもある「言霊」という存在をつい思い出すかのような瞬間で、日本に生まれてよかったと思う出来事である。

人生経験豊かなご高齢の方々に共通していることは、だらだらと長くは話さない。それは年齢からくる衰えという問題ではなく、自身も相手も負担にならないような話の長さ、内容などを常に模索し、長年かけて積み上げてきた気遣いの極意なのだ。そして、話し終わってその場から離れてもずっとこちらを笑顔で見てくださっている。その眼差しはまるで優しく見守っていただいてるような風にも見える。これぞ日本の美学「付かず離れず」なのである。さてさて、年齢層も下がってくると周りを気にせず大きな声を出しては、自分の話したいことをずっと喋り続けるような方が目立ってくる。話す内容も酷い時があるが、これすなわち執着している証拠であり、「付きすぎ」ようとしている状態である。その反対も然りで、承認欲求の塊の如く話してくるものだから、自分の意にそぐわないとわかった途端目もくれなくなり、「離れすぎ」ようとしてしまうのだ。

さらに今の若い世代に関しては言わずもがなである。各世代たくさんの人間が乗る電車、この中にいるといかに今の日本人に「付かず離れず」の程よい距離感が欠如しているかがわかる。スマホをずっと見ていて周りへの気遣い・注意が全くなく、イヤホンで音楽を聴いている人間はぶつかっても平然としている。何か事件に巻き込まれそうになった時に逃げ遅れるのがこの手のケースであろう、困った人を助けるということも当然のことながら皆無で、「離れすぎ」ている状態だ。その反対に仲のいい人同士で乗った時に、会話が弾みついつい声が大きくなる、気の緩みで話す内容ですら公衆の面前で言うべきではないことも聞こえてくる。周りに迷惑をかけるのではないかということは一切省みず「付きすぎ」ている現象なのだ。これは本当に嘆かわしいことである、日本人は周りへの気遣い・優しさで歴史上の幾多の困難を乗り越えてきた。それが失われるということは、日本が終わってしまうという意味に等しい。

なぜ自分が今、この「付かず離れず」に注目するのか?それは私自身が一番実践できていなかったからである。振り返れば対人関係において、「付きすぎ・離れすぎ」が横行していた。仲良くしたいがために無理に愛想よくし、承認欲求を満たすために延々と話し続ける。その果ては、相手も自分も疲れ切ってしまっていた。そして今度は想いが伝わらないとわかるや、真逆の態度を取り、距離を置く。これでは人が離れてしまって当然で、今思い出しても恥ずかしい限りである。現代社会はともかくとして、自分自身がなんとかしなくてはいけないと考えた時に浮かび上がったのが「付かず離れず」なのだ。

昨今、世の中には溢れんばかりの自己啓発本が出されている。にもかかわらず精神的に悩み続けている人は後を絶たない。今なお、増加の一途を辿っているのはなぜか?それは、本を読んだところで解決には至らないからである。理屈をわかったところで完結してしまい、実践に移らないからだ。そして、多くの本は著者それぞれの体験したことがベースになってい、境遇の全く違う我々当てはめようとしても、どだい無理がある。ある程度のほんの少しのエッセンスとして取り入れれば結構なのだが、悩んでいる人というのは藁をもすがる思いなのだからのめりこんでしまう。これも「付かず離れず」がなされていないのである。ありふれたシンプルな言葉であるが故に、逆に見落としてしまっていたが、単純そうな言葉だからこそむしろ奥が深くて難しのかもしれない。

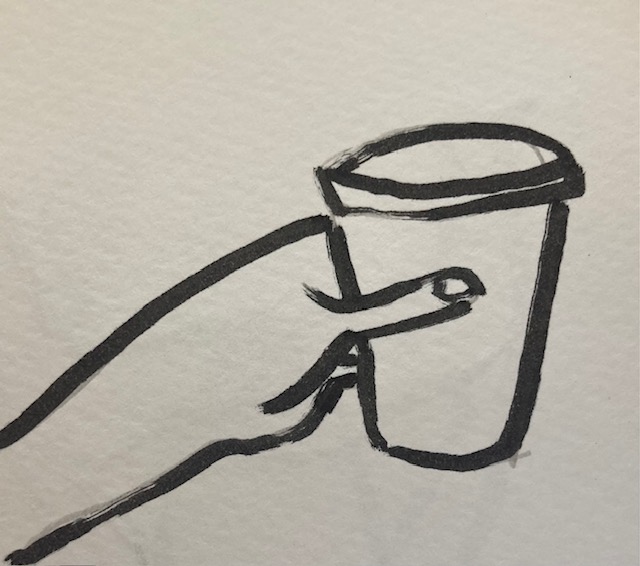

相撲という世界に身を置いてきたものとして、体を使ってその真髄を見極められないだろうか?と考えるようになった。心身一如〔しんしんいちにょ)という言葉があるように、心と体はつながってい、人間はどちらが欠けてもいけない。心の悩みだから心で解決するのではなく、体からのアプローチで解決していくのはどうだろうかという考えに至った。ありふれた日常の中に「付かず離れず」につながることはないだろうかと模索していたら見つけることができた。それはコップを持つ時の動作であるが、大抵の場合そんなに重くないので片手で持つ。軽いからこそ片手で持てるが、その手に注目すればしっかりと握ってい、それ相当の力が入っている。少しでも緩めようとするならば、たちまちコップは手から離れ落としてしまう。そこで両手で持ってみる、軽いコップに二つの手で持つなど少々大袈裟だがほんの触れる程度で持てる、されど離すことはできない。これこそ「付かず離れず」の状態なのだ。やさしく、さりげなく、ふんわりと、けれども離れない。これは、人間関係にもつながらないだろうか?小さいものでもあえて両手で持つという丁寧な動きの感覚こそ、問題を解決する糸口になるのだ。他にも、扉を両手で開けてみたり、飲み物を注ぐ両手で持ってみたり、古き時代のしきたりを敢えて自分に課して実践してみてほしい。繰り返すことで少しずつ「付かず離れず」を養うことができるのだ。

私が主宰している「相撲術」という講座の中にも取り入れていて、「付かず離れずの法」として紹介している。先述した日常にありふれた動きを丁寧に行うことから始め、やがて相撲の動きに展開していく。「醜」(四股、シコ)の動きにも「付かず離れず」は適応できる。相撲の世界では「醜」を踏む際、上げた足を思い切りドスーンと下ろすというのが通説であるが、これは理に適っていない。見た目は迫力があるのだろうが、足腰の鍛錬という観点からすると、重力に逆らわずして足を下ろしているので、楽をしていることになるのだ。「相撲術流醜」は、足を下ろす際、ゆっくりとスローモションで下ろし、最後の足の裏が地面に着地する際にも、そっと音が出ないくらいにそっと下ろす。こうすることで、重力に逆らい、着地するその瞬間まで余すことなく足を鍛えることができるのである。足の裏をそっと下ろし、地面に触れる程度の感覚こそ「付かず離れず」なのだ。鍛えられることはもちろん、着地の際の膝などへの負担も軽減も可能になり、怪我のリスクも減る。

このように「付かず離れず」という考えは、日本人が長い年月をかけて作り上げたもの。文明の発達などなかった時代、己の身一つだけが頼りの中、日々の生活でいかに自己の負担を少なくするかに人は活路を見出した。体の使い方を工夫し、やがてそれは思考になり昇華していったのである。わざわざ本を買わなくても、日常生活に隠されている「日本人コード」を見つけ、快適な人生を送っていただきたい。そのコードを解き明かしているのが我が「相撲術」なのである。

※イラスト=大岩戸関による直筆

---------------------------

【大岩戸 義之】

元力士大岩戸。OfficeOōiwato(オフィスオオイワト)代表。現AbemaTV相撲解説者。相撲の運動を活かして介護施設や保育園・幼稚園で相撲レクリエーションを行っています。その他、講演活動やヘルスケアイベントでの講師なども。お問い合わせは当ホームページよりご連絡ください。