「醜」と書いて皆さん何て読むかおわかりになるだろうか?普段使わない漢字なので、あまりピンとこないかもしれない。音読みでは「シュウ」であり、訓読みでは「みにく(い)」である。しかし、相撲に関連した言い方になるとこの二つには当てはまらない。さすが歴史の古い世界だけあって、漢字の読みが難しい言葉が存在する。さて、正解であるが「シコ」と読む。

この醜という漢字が使われている言葉だと「醜女(シコメ)」なんてのがある。醜女の意味については、女性の読者の方もおられるとは思うが、私の口からは憚りながら説明できないので皆さんご自身でお調べていただきたい。

醜は世間で一番知られているであろう、相撲の運動の一つである。テレビで相撲を見ていると、力士が土俵の上で、右足左足と交互に足を上げ下げしている。もっとも今は、「四股」という漢字で表記されてい、こちらが一般的であるが、今回ここでは醜という漢字で統一させていただく。

なぜ「醜」という漢字が使われているか?訓読みの「醜い(みにくい)」は、決して良い意味ではない。見た目に不快で美しくなく、不道徳な感じという誰もが知っている負のイメージの漢字である。なぜこのような表現を用いるのか?それは、元々は足腰を鍛える運動という意味ではなく、儀式的要素が強い所作として扱われてきたことに由来する。

醜の動きそのもののことを指すのではなく、その動作によって、「醜い(みにくい)存在」を踏みつけるからという意味合いが強いからだ。大相撲では初日の前日に土俵祭りを開催し、神降しの儀式をする。15日間本場所が無事終われるよう神様を土俵にお招きし、最後の千秋楽の日まで鎮座していただくのだ。土俵の上での醜というのは、地面の邪気を祓い、悪霊を鎮めるということにつながる。なので、我々は醜を行うことを「する」とか「やる」とかは言わない。必ずと言っていいほど「踏む」という。「醜を踏む」、悪いものを踏みつけるということなのだ。神様にお越しいただくのだから、土俵の穢れを祓い清めるために醜を踏むのだ。この醜を踏むというフレーズはひどく懐かしく、現役当時を思い出す。「おい!お前醜踏んだのか!?」と何度叱られてきたことだろう、現役を引退して7年経つが未だに相撲の稽古場が夢に出てくるものだ。

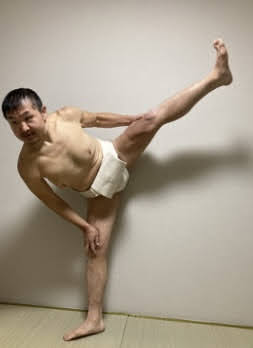

それはさておき醜というのは、祓い・地固め・お清めの要素はもちろんこと、運動・鍛錬・トレーニングとしても重要な役割を果たす。それはひょっとすると相撲の競技に限ったことではないかもしれない、どのスポーツにもお勧めしたい。それだけではなく、日常生活をより快適に過ごすための手助けにもなると思っている。では運動としての醜の有効性も説明していきたいと思う。我々相撲人にとっては、醜は最も重要な運動にあたる。それは相撲に大切な「心・技・体」の全ての要素が集約されているからだ。

まずは心の部分であるが、醜ほど単純であり、けれども奥が深く、大きなり矛盾が存在しているものはない。人それぞれのやり方一つで、優しくもなったり、キツくなったりもする。簡単な動作のため、ある程度のやり方を学んだらあとはひたすら続けて自分独自のフォームを作り上げていく。スポーツジムの筋力トレーニングのマシンとは違い、明確な回数・やり方・安全性などはない。足の上げ下ろしという地味な単純作業、そして明らかに長い期間を要するということは、強い精神力も要求される。

地道にコツコツというのが醜であるが、今こそこういったことが我々には必要ではないだろうか?醜は自分で考え自分で作り上げるもの、優しくもできるがそれでは強くなるのに時間がかかる。一方厳しくもできるが度が過ぎれば体を壊す。自分にとってちょうどいい塩梅を日々模索しながら、長い期間をかけて覚えていく。いきなり強くなったりということは決してあってはならず、必ず精神に歪みを生ずる。できるだけ時間をかけずに強くなりたいという願望は、人間の傲慢に他ならない。

近年では過剰なサプリメント摂取、それがいきすぎるとステロイドを手を出してしまう。自然に例えるなら、畑で早く野菜を育てたいと成長促進剤のようなものを使用して収穫する。そんな野菜など、味はもちろんのこと体に悪い。体を健康に保つために食べるのに悪影響を及ぼすものを食べたら本末転倒である。我慢・忍耐・辛抱は少なからず必要であるが、そこには決して現代社会のような理不尽さに対するようなものではなく、あくまで自己責任の範疇であるから過度なストレスなどは起こらない。

次に「技」の部分であるが、醜は足腰を中心とした動きである。足腰を自分の意思で使いこなすことは心身の健康と直結してい、相撲が強くなるだけでなく日常生活においても非常に役立つ。かつての日本は、足腰を中心に体の軸をメインとした生活を送っていた。それはすなわち体の核であり芯を重要視し、特に「しゃがむ」という動作は屈強な日本人の体を形成していった。

現代人に馴染みが薄くなってしまった「米俵」であるが、あれが一俵何キロかご存じだろうか?60kgである。なぜその重さなのか?少なくとも明治以前までの日本人が誰もが持てる平均的な重さだったかららしい。トレーニングなど存在しない時代になぜそんな重たいものを持ち上げられるのか?それは、機械などなかった時代に重たいものを運んだりすることが日常茶飯事であったこと、現代のようにアスファルトで舗装された道路ではなく、不安定なでこぼこの道を草履などの履き物で移動することにより、バランス感覚を養っていたことが挙げられる。

日々の生活をいかに楽に過ごすか模索するうちに、本人も気づかないくらい少しずつ、足腰からの全身を余すことなく使いこなす術を身につけてきた。あくまでこれは体を工夫するための「技」であり、鍛えてるわけではない。諸外国は生活を楽にするために物の発明に費やしてきた。しかし、日本人は自己の体を工夫してきた。人としてどちらが強いかは検討がつくだろう。

最後に「体」の部分であるが、強靭で粘りのある足腰を作り上げる。「心・技」でも触れてきたが、醜はそれなりの期間を要する。やり始めはすぐに筋肉痛を起こすくらい体の変化を感じるが、慣れれば慣れるほど変化を感じなくなり、本当に強くなれるのかと不安になる。しかし、表面上なかなか気付かなくても実はしっかりと鍛えられてくる。腹筋は自然に使われ、おなか周りは引き締まる。昔の力士の写真を拝見すると見事にシワ・たるみがひとつもなく、太鼓腹である。

そして臀部を中心とした負荷がかかることで、強い競走馬のような筋肉が作り上げられる。大相撲を見ると、番付上位の人間はマワシ姿がよく似合う。それは、鍛え上げられた臀筋が盛り上がっていて、そこにマワシを巻くことでキレイな見た目になるのだ。最近だと若乃花関・貴乃花関の両横綱の足腰はそれを顕著に表していた。

最後に腰を降ろすことで、内転筋が刺激される。ここを鍛えることで、代謝率が上がり冷えを予防する。そしてしゃがむという動作が伴うことにより便秘の解消にも役立つ。しかも、鬱などの精神疾患などにも非常に効果的だというのだ。椅子に座る習慣が常態化したことで、下半身が使われなくなり、そのせいで昨今精神疾患の人間が増えたことも合点がいく。醜については、奥が深くまだまだ話し足りないがあとはKearaさんでYoutubeで醜の企画をしていただければ、全貌は明かせると思う(笑)。

※イラスト=上林氏による直筆

---------------------------

【上林義之】

元力士大岩戸、本名上林義之。OfficeOōiwato(オフィスオオイワト)代表。現AbemaTV相撲解説者。相撲の運動を活かして介護施設や保育園・幼稚園で相撲レクリエーションを行っています。その他、講演活動やヘルスケアイベントでの講師なども。お問い合わせは当ホームページよりご連絡ください。