「わきまえ」(る)、この言葉を瞬時に説明できる方はおられるだろうか?幅広い解釈が存在し、なんとなくはわかるがしっかりとした定義を述べることは難しいように思える。私なりに考えるは、自分の立場に合った行動・振る舞いをすることだと思っているのだが、最近はネガティブな発想として捉えられるらしい。「立場をわきまえなさい!」などと言われると、何も言えず身動きが取れなくなるようなイメージを持たれるのではないだろうか?うたの文句じゃないけれど、「ありのままに」という考えが普及し、外国の思想から影響され、自由主義などとも言われて久しい。

皆さんはどうお考えだろうか?私は自由よりも「わきまえること」の方が大切だと思っている。わきまえることによって、人間関係や仕事上円滑に進むし、信頼関係も築けるからだ。小さい子供が大人の座に混じって足を組んで座り、理解もしていないのに会話に割り込んできたらどうだろうか?会社で新入社員が、暑いからと上司の前で扇子を仰いでいたらどうだろうか?年上の人間に敬語を使わないで会話してたらどう見えるか?私はとても不快に感じる。残念なことに世間は少しずつそちらの方向へ向かっていっているのだ。これは人間関係崩壊の前兆であり、わきまえられない人間が蔓延すれば、やがてそれは無法地帯化する。最近のわかりやすい例が、外国人観光客だろう。観光地を訪れた際のマナーの悪さには辟易する、しかしこれは単なる嫌がらせとかではない。お寺や神社、その他の綺麗な場所に対しての「わきまえる」という精神を知らないのである。ならば我々日本人が教えて差し上げればよい、だがその日本人ですらわからなくなってきてい、外国人ほどではないにしろわきまえられない人間と化しているのだ。ここで一つ誤解をしていただきたくないのだが、全ての外国人がわきまえていない、日本人がわきまえてないとは思っていない。そして、わきまえることとは当たり障りないよう大人しくしておけば良いということとも思っていない。簡潔に申し上げるならば、自分のやりたいことの実現に向けて、他に迷惑がかからないように進めていくということ。食べたいお菓子を買いたい→お金を払う、人に道を尋ねたい→丁寧な言葉で聞く、これだろう。神社に参拝するならば、手水場で清め、お賽銭を入れ、二礼二拍手一礼を行う。唾を吐いたり、ゴミを放置などできるはずもない。

こうしたことは自動的に覚えてきたものではない、昔はきちんと教えてくださる方がいた。でも今は教えれる人間が減少し、わからない方が増えている。年長者=わかる人でもないようだ、しからば自分で覚えるしかない。かつては、間違った方向へいきそうになった時には、先人たちが教えてくれた。あるときは春の日差しのように優しく、またあるときは雷雲の如く激しく叱責してくださった。そうして長い年月をかけて、体得していき、やがてはわきまえることが、個々で形になっていったのだ。そしてそれが次世代に受け継がれていく、これこそが日本の文化なのである。もう一つ申し上げるとすると、「立場をわきまえる」という解釈においても思うところがある。立場の低い人間が、目上の人間に対し異議申し立てを述べる時、大抵ならこの時点でわきまえていないと思われがちだが、私は違うと考えている。おかしいと思うところがあるのなら言ったほうがいいし、言わなければいけない。一番大事なのは、その言い方であり、相手を傷つけず、尊重し、冷静に落ち着いて話す、これに尽きるだろう。喜怒哀楽という感情のコントロールを実践することで人生をより良い方向へ導く、わきまえるという行為は自分の武器を磨くことになるのだ。

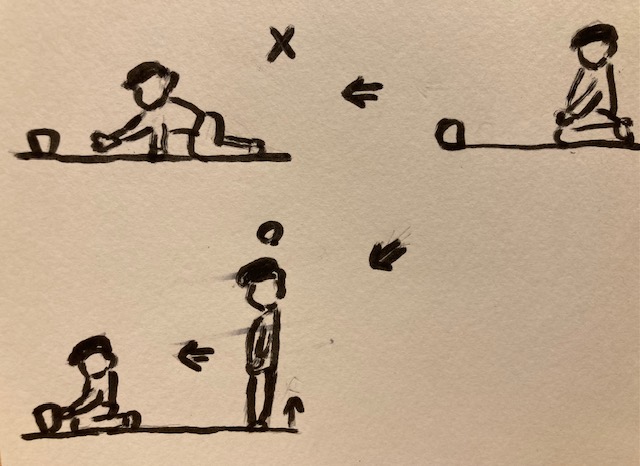

しかし理屈で簡単にできるというものではなく、自然の摂理に従えば、種を蒔き、芽が出て成長をし、周りの雑草をその都度抜き、やがて実りを迎える。わきまえるということを会得するために、身体感覚から養っていただけたらと思う。これが、私の相撲術の「わきまえの法」である。わきは脇、体の左右を指す。まえは前、体の前方である。身体的には「脇前る」と表現するのが妥当だろうか?まずは正座をしていただきたい、漢字の通り正しく座る姿勢になる。正座の状態で姿勢を崩すことはできない、足は痺れるが、人間の根幹である腰・首・背中に負担はかからない。肩の力も抜け、お腹に意識が集まり、「腑に落ちた」状態となる。この心身ともに最高の状態となる正座を起点として体を動かしていく。手の届く範囲の物を取る、後ろは体を捻るのでその時点ですでに姿勢は崩れてるから該当しない。姿勢を崩さないで物を取れる範囲、それこそが「わきまえている」状態だ。これだけの動作である。では届かない場所に物があったら?一度立ち上がり、届く場所まで自分が近付いていき、また正座して取る。後ろにあれば、立ち上がって向きを変える。シンプルだが、現代人にはこれがなかなかできない。手が届かないところに物があったら、わざわざ立ち上がって、近づいて正座をするだろうか?やらずに、座を崩して体を伸ばして取るだろう。寝っ転がって足でテレビのリモコンを取った方もおられたはず。しかし、200年も経たない昔の江戸時代では行われていた。時代劇を見ても、特に女性はそういった振る舞いがなされてい、とても美しく見える。現代でも格式の高い旅館では行われているのではないだろうか?日常生活に「わきまえる」が浸透しているから、決して取り乱すことがない。逆にそういう人間は少数派で恥を知る時代であったのだ。

今は、学校では椅子、家庭でもソファが当たり前になってきた。ものすごく楽ではあるが、姿勢は崩れ、精神も乱れる。これで他者との健全な関係が築けるわけがない。わきまえるという解釈ですら正確になされない。「立場をわきまえろ!」という文言からもその偏った考えが垣間見れる。立場とは、身分というより、それぞれの役割である。管理職であれば、肉体的労働力はなくとも、全体を気遣い統率していかなくてはいけない、平社員であれば、一生懸命に体を動かし屋台骨を支える。じゃあ江戸時代の身分制度はどう説明するか?確かに士農工商という身分制度は存在したが、武士は好き勝手に刀を抜いたりしなかった。幕藩体制の中で、各藩が好き勝手に厳しい年貢を取り立てようものなら、一揆が起こりその藩はお取り潰しとなる。農民も職人も商人もその立場は尊重され、人間関係のバランスは現代よりもはるかに優れていたのだ。それはやはり各々がわきまえていたからに他ならない。

身体的「脇前る」がなされないことにより、精神的不安定を招き、病める人間が増加の一途を辿る。「わきまえる」は決して人のためあらず、自分自身を守るものだ。自分のエリア、テリトリー、許容範囲からはみ出さない。生きている限り、究極の選択を迫られる場面がやってくる。ここが一気に攻め時だ!と踏み込みたい時もあるだろう。しかし、それは自分という枠からはみ出してしまわないだろうか?無理をしたならば遅かれ早かれ崩壊する。他人は関係なく、あくまで自分基準とする。この概念を絶えず実践していけば、ぶれない自分を作り出すことができる。大事な人生の節目の場面でも揺るがなく、正しい選択をしていけるだろう。人間は生まれた瞬間から、他者からの雑念が降りかかってくる。それは肉親とて例外ではない、酷な言い方だが、最終的には自分が決断しなければいけない。それこそが昔の強い日本人が作り上げた哲学「わきまえる」ということなのだ。

※イラスト=大岩戸関による直筆

---------------------------

【大岩戸 義之】

元力士大岩戸。OfficeOōiwato(オフィスオオイワト)代表。現AbemaTV相撲解説者。相撲の運動を活かして介護施設や保育園・幼稚園で相撲レクリエーションを行っています。その他、講演活動やヘルスケアイベントでの講師なども。お問い合わせは当ホームページよりご連絡ください。