AIのおわりのはじまり

もう11月ですってよ? もうそろそろ大好きなお正月がくるのでわくわく!

ということで、いまさらながらですが「AI」という文字をよく目にするようになっています。急速に進む老眼により「AI」が「AV」に見えて、ハっとすることが増えてきている毎日です。

AIの進歩に追い付けませんっ >_<

「言うは易く行うは難し」といいますが、「老いは易し」「メガネメガネもやすし」だと痛感しています。

(「言うは易く行うは難し」=「少年老い易く学成り難し」のことわざの一節で、「すぐに年をとりやすいが、学問は成し遂げるのが難しい」という意味。)

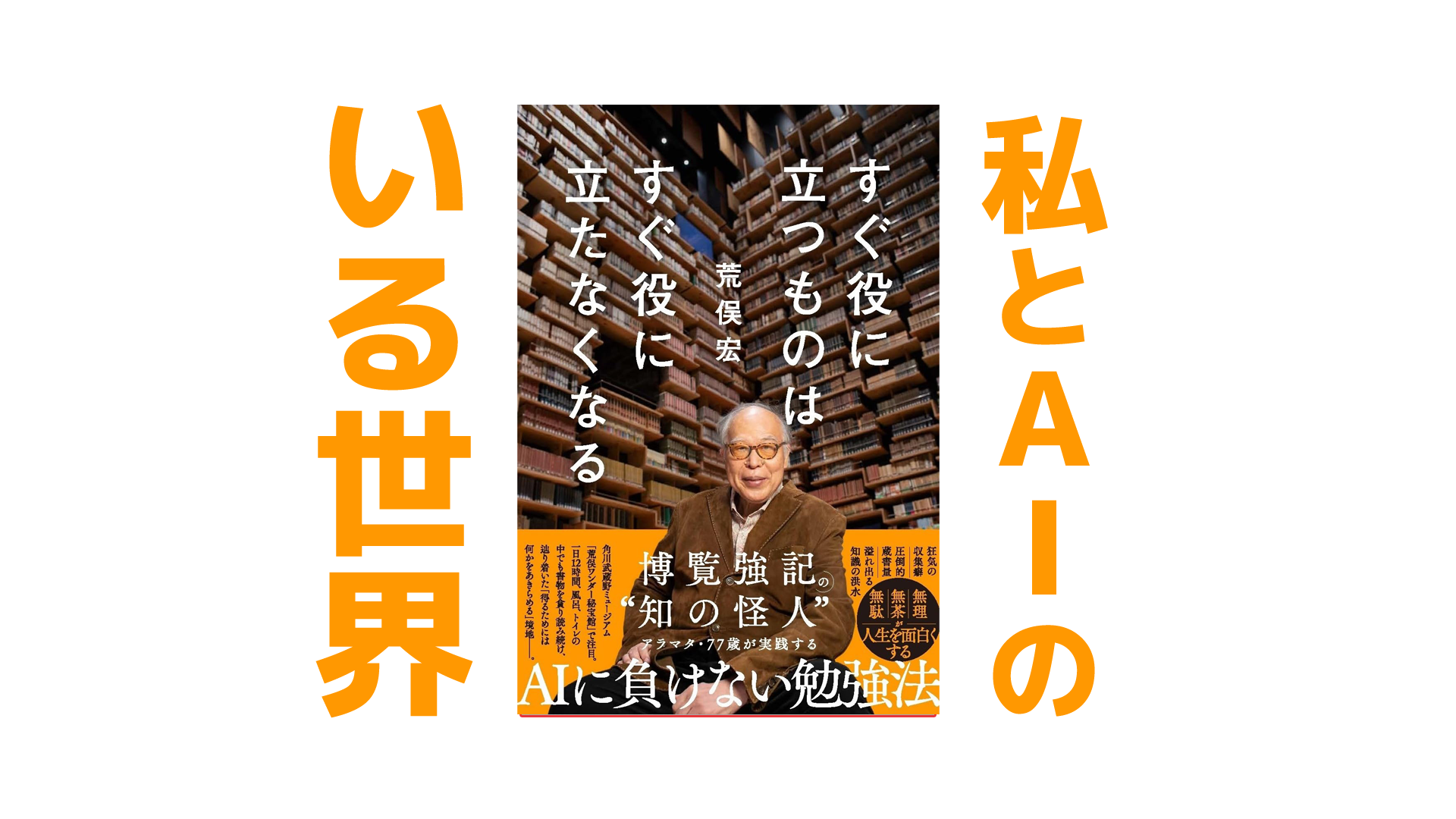

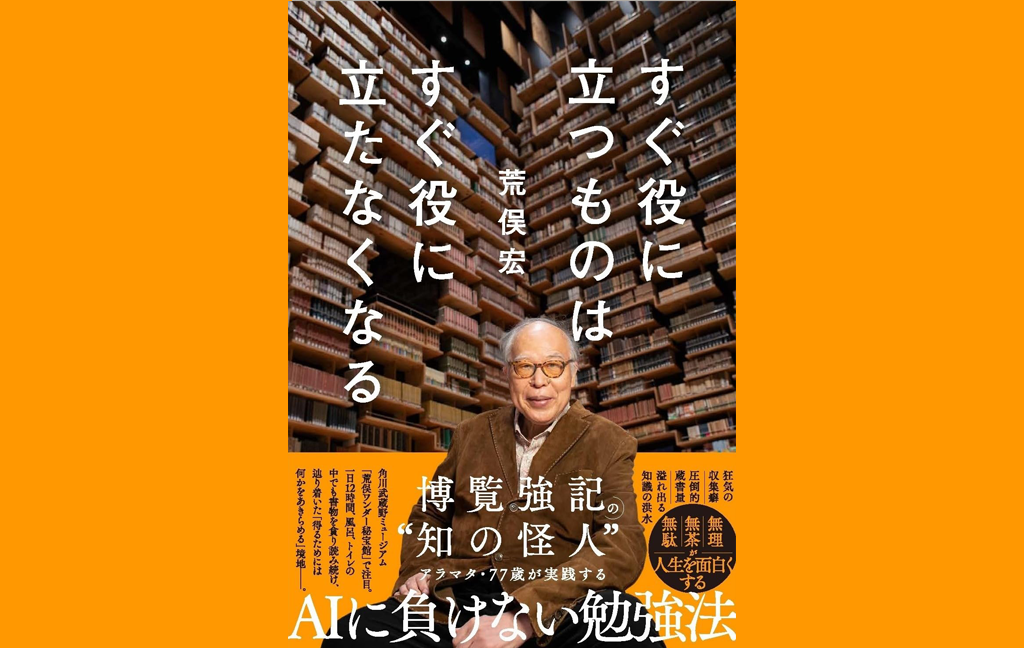

さて今回は「すぐ役に立つものは すぐ役に立たなくなる」という本をご紹介します。

なぜかというと、わたしおかしの大好きな映画「帝都物語」の原作者である荒俣宏さんがこの本の著者だからです。はい、理由はその1点のみ。荒俣宏さんの名前に全乗っかりしていくっ!

あ、理由はもう1つありました。「AIに負けない」というキャッチにも乗せられています。

「知の怪人 荒俣宏 vs AI」というバトルの構図を勝手に想像して、その試合の行方が気になったからであります。

昭和的ノスタルジーの漂う役に立つ本?

(このコラムでは著者への親愛の気持ちを込めて「荒俣さん」と書かせていただきます。)

著者の荒俣さんは、1947年7月12日生まれの現在78歳。渾名はマタンゴ、長編小説『帝都物語』が日本SF大賞を受賞してベストセラーになり映画化もされました。TVにも多数出演したり、神秘学や民俗学などにも関心を持ち、とくに妖怪研究では水木しげるさんに師事したことでも有名だと思います。

※なお今回ご紹介する本は「0点主義 新しい知的生産の技術57」(2012/5/1)を大幅に加筆・改筆して再編集したものだそうです。

現在社会が「即効性」や「成果」ばかりを追ってどこかに置き去りにしてしまった「人間らしさ」や「あたたかさ」を振り返るような本となっているような気がします。

デメリットはあまりないけどすこし気になったのは、昭和的ノスタルジーがうっすら漂う点と、「自己啓発」本っぽい方向性になっているところ(編集の戦略なのかな?)くらいで内容が面白いから御愛嬌。

― バカを恐れず、アマチュアになれ ―

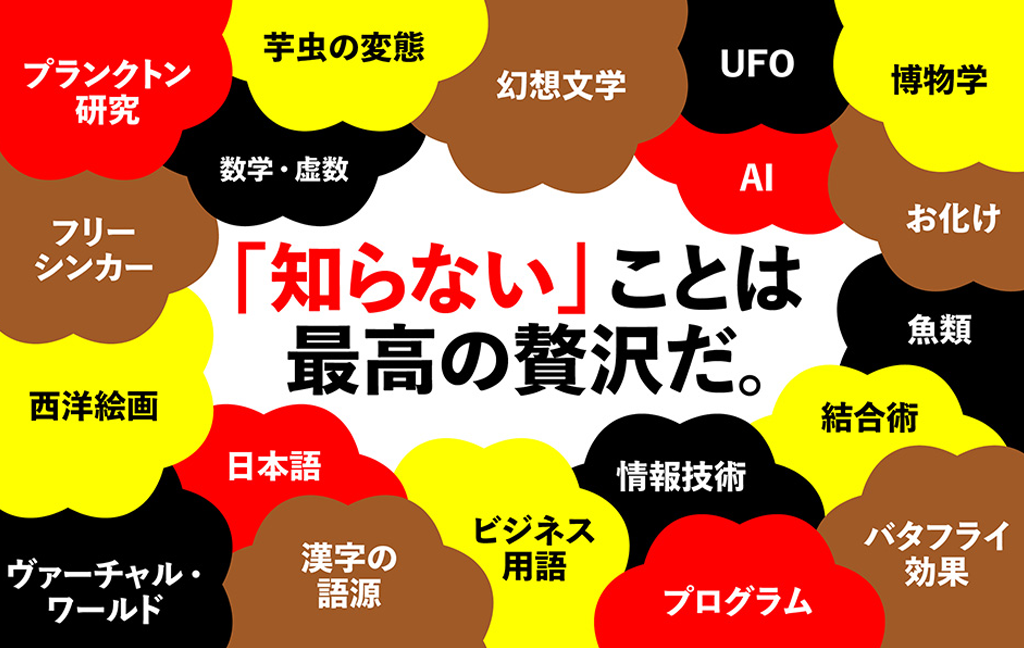

荒俣さんがこの本で語るのは、AI時代における「知的生活の再発見」らしい。

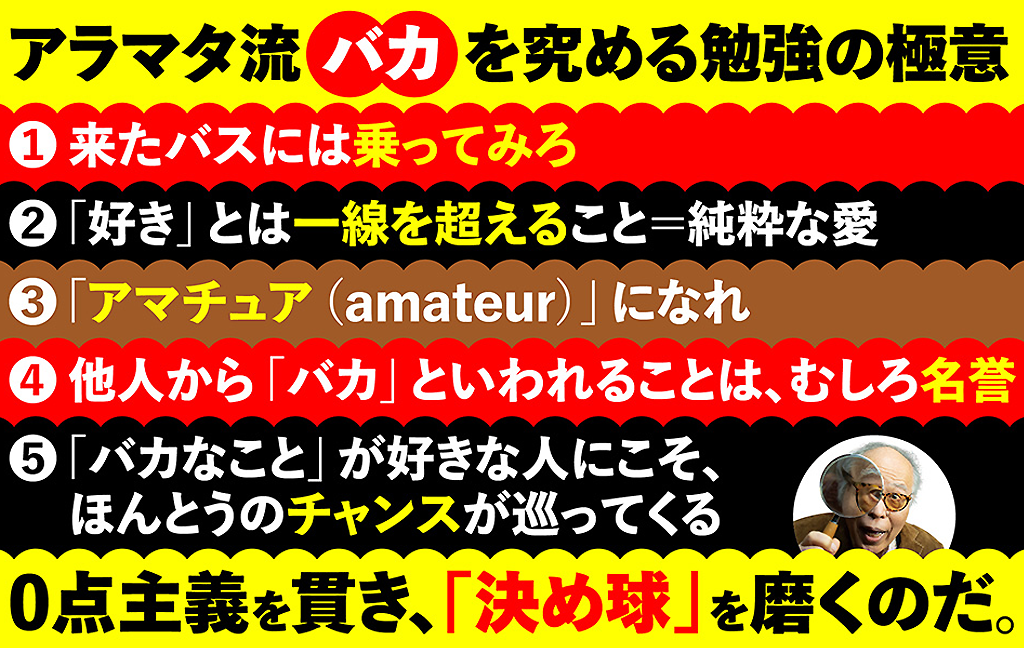

第1章では「0点主義」を掲げて、失敗すること、間違えることの大切さを説いています。

第2章では「日本語という化け物」を通して、言葉の限界と面白さを軽やかに語り、

第3章以降では、「AIに勝てる勉強法」として、「偶然に出会う力」「情報整理をやめる勇気」など、実体験をからめた“荒俣流の知的冒険”が展開されています。

「勉強を高尚にしない」「苦手を楽しむ」「あきらめる力」。どの章にも共通しているのは、どうやら完璧主義へのやさしい反逆です。

それはまるで、

― バカを恐れず、アマチュアになれ ―

そのもの。

「バカみたい」な考え方が、じつは人間の創造性を取り戻すカギになっていることに改めて気付かされるようです。

わたしはバカの☆になりたい

荒俣さんは知識を積み上げることよりも、他者と分かち合い、世界と遊ぶ「余白」のようなものを大切にしています。

タモリさんもいっていましたよ、「街も人も、何をするにもスキマがなくったと言ってました。 スキマが面白い事を生み出すのにね。と。」(https://www.threads.com/@thechihara より一部抜粋)

そう、面白いことは「スキマ」「余白」にこそあると。ね。

この本を読んでいて、音楽家エリック・サティの言葉が思い浮かんだというレビューも目にしましたよ。

「偉大な芸術家はすべてアマチュアである。」

このサティの言葉を「偉大な芸術家はすべて未完成で自由な存在である」と解釈している方もいますがその通りだと思います。

同じように黒沢明監督のアカデミー賞名誉賞受賞時のスピーチで

「私はまだ、映画がよくわかっていない」

「…いや、というのも、まだ、私は映画というものをはっきりとつかんでいない気がするからです。映画は素晴らしい。しかし、この素晴らしく美しいものをつかむのは大変難しい。これからも映画という素晴らしいものをつかむために全力を尽くすつもりです。それこそが、この賞に応える一番いい方法だと思うからです」

と語ったとき(びっくり!)のように、本当に深く自分の道を探究している人ほど、自分の「未完成さ」を受け入れ、未知に向かって歩き続けているのではないでしょうか。

「わからない」は自由への入り口なのかもしれません。

※黒沢明監督のスピーチ引用部分は、日経トレンディネット(2008年4月18日)の記事より抜粋(現在は公開終了)。

未完は自由への入り口?

あっ!そうだ、未完といえばの「サグラダ・ファミリア」(着工:1882年3月19日)ですが、2026年についに完成するそうです!

まさか、バンクシーの作品が2018年にサザビーズで100万ポンド(約1億5000万円)で落札された瞬間、自動的にシュレッダーが起動して裁断されてしまったみたいなことが、サグラダ・ファミリアにも仕掛けられていたりしないよね。そわそわしちゃうね。

ちなみに、シュレッダーで断裁されたバンクシー作品「ガール・ウィズ・バルーン」(風船と少女)は、オークション終了後、「愛はごみ箱の中に」(英語: Love Is in the Bin)というタイトルに改められました。最高でタヒぬ!

(2021年10月には「愛はごみ箱の中に」がまたオークションにでて、新たに1600万ポンド(約25億円)で落札されたみたい!そして、2度目の落札の瞬間にはもうシュレッダーは動かなかったみたい!タヒぬ!

(もうどうせなら最後までシュレッダーをかけて愛を成仏してあげてクレメンス)

何れにせよサクラダ・ファミリアの無事の完成を祈る以外ありません。

AIには真似できない「人間の知の形」

あれ? なんのことだっけ。あ、そうそう。

荒俣さんのすすめる「バカを究める」生き方とは、「アマチュア心」をどれだけ持ち続けられるかにかかっているようです。

すぐに役立たなくても「利他」の気持ちでアマチュアを突き進む「心と動き」(=ム―ブ)こそが大切なのかもしれない。

そしてそうしたム―ブこそがAIには真似できない「人間の知の形」なのだろうと思うのです。

「人間には間違える権利がある。」ことを思い出させてくれる、AIや時代に流されずにこの先ずっと役に立つかもれしれない本なのでした。

そう、人は何歳になっても新しくなれる、そう、新生児のように。

心に灯を、お口におしゃぶりを。ばぶー。

ChatGPTでお送りしました。

<今回ご紹介した本>

すぐ役に立つものは すぐ役に立たなくなる 単行本(ソフトカバー)

出版社:プレジデント社

発売日:2025/3/31

単行本:328ページ

寸法:13 x 1.3 x 18 cm

<著者紹介>

荒俣宏(あらまた・ひろし)

1947年東京都生まれ。博物学者、小説家、翻訳家、妖怪研究家、タレント。慶應義塾大学法学部卒業。大学卒業後は日魯漁業に入社し、コンピュータ・プログラマーとして働きながら、団精二のペンネームで英米の怪奇幻想文学の翻訳・評論活動を始める。80年代に入り『月刊小説王』(角川書店、現KADOKAWA)で連載した、持てるオカルトの叡智を結集した初の小説『帝都物語』が350万部を超え、映画化もされる大ベストセラーとなった。『世界大博物図鑑』(平凡社)、『荒俣宏コレクション』(集英社)など博物学、図像学関係の作品を含め、著書、共著、訳書多数。